制度やしくみ

国民健康保険制度について

わが国では、毎月保険料を支払う社会保険方式のもと、国民皆保険制度をとっており、すべての国民が職業等に応じて公的医療保険制度に加入することになっています。

そのため、病気等の際には、保険証1枚で定額の自己負担により診察・治療を受けることができます。受診する医療機関を自由に選べるのは当たり前のことのように思えますが、海外ではこのような国は珍しく、世界に誇る仕組みとなっています。

国民健康保険(国保)は、企業や公的機関等に勤務する人とその被扶養者以外の地域住民が加入する保険で誰もが適切な医療を安心して受けられるようにと制定された、健康で明るい生活を送るためのかけがえのない相互扶助を精神とした制度です。

また、都道府県単位で同業者が集まって国保組合を組織・運営している場合もあります。

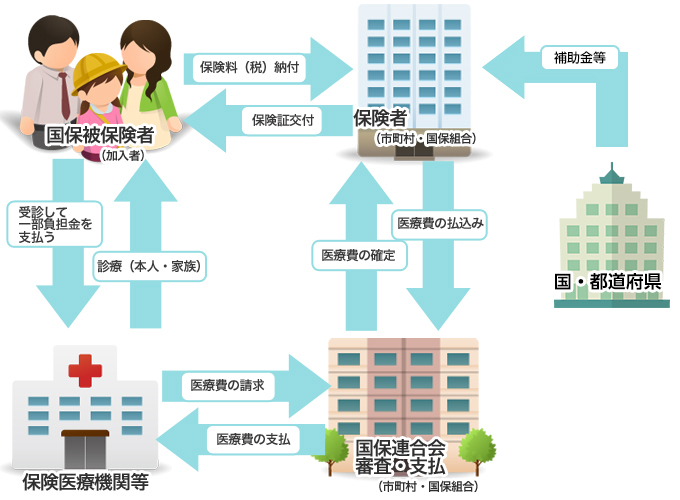

国保のしくみについて

国民健康保険の保険証について

保険証は、国民健康保険の加入者であるという証明書です。各世帯1人に1枚ずつ交付されます。他人に貸したり借りたりしてはいけません。大切に取り扱いましょう。

取り扱いの注意事項

- 確認

交付されたら記載内容を確かめましょう。 - 保管

いつでも使えるよう、必ず手元に保管しましょう。 - 交換

有効期限切れ、コピーしたり書き換えた保険証は使えません。新しい保険証をお渡しします。 - 資格

国保の資格がなくなったら、すぐに国保へ返却しましょう。 - 再交付

紛失したり、汚れたり、破れて使えなくなったりしたときは、国保の窓口へ連絡しましょう。

70歳~74歳の人は

「高齢受給者証」が交付されます。

医療機関では負担割合を「高齢受給者証」で確認します。

75歳以上の人は

「後期高齢者医療被保険者証」が保険証に代わって交付されます。

保険税(料)について

保険税(料)の納付については、市町村及び国保組合の条例・規約により定められています。

その年度の医療費の総額を推計し、国などの補助金を差し引いた額が保険税(料)として各世帯に割り当てられます。

国民健康保険料(税)の算定方法などに関して、ご不明な点がありましたら、市町村国保の場合はお住まいの市町村(特別区を含む)の国民健康保険の窓口まで、国民健康保険組合の場合は加入されている国民健康保険組合の窓口までお問い合わせください。

国民健康保険の加入・脱退の届け出について

国民健康保険は世帯ごとになります。大人や子供の区別なく1人ひとりが被保険者で世帯ごとに加入します。

職場の健康保険へ加入している人や生活保護を受けている人以外は、すべての人が加入します。

国民健康保険へ加入するときや、国民健康保険をやめるとき、また家族に異動があったときは市町村(または国保組合)の担当窓口に14日以内に世帯主による届出が必要です。

国民健康保険に加入する人

- 自営業者、農業、漁業従事者

- 退職して職場の健康保険などをやめた人

- パートやアルバイトなどで職場の健康保険に加入していない人

- 住民基本台帳法の適用を受ける外国人

国民健康保険へ加入するとき

- 他の市町村から転入してきたとき(職場の健康保険などに加入していない場合)

- 職場の健康保険などをやめた日(退職日の翌日)

- 子供が生まれた日

- 生活保護を受けなくなった日

国保をやめるとき

- 他の市町村へ転出した日の翌日、またはその日

- 職場の健康保険などへ加入した日の翌日

- 死亡した日の翌日

- 生活保護を受け始めた日

そのほかのとき

- 住所、世帯主、氏名などが変わったとき

- 住所、世帯主、氏名などが変わったとき保険証をなくしたり、汚したりしたとき

- 長期旅行などで別の保険証が必要なとき

- 修学のため、子供が他の市町村に住むとき

届け出が遅れると

- 加入するとき

資格が発生した時点(届出日ではありません)までさかのぼって保険税(料)を納めます。 その間の医療費は、やむを得ない場合を除き全額自己負担となります。 - やめるとき

保険証が手元にあるため、うっかり使ってしまうと、国保が負担した医療費は、後で返していただくとこになります。